前言

科研和临床工作相辅相成。公立医院高质量发展,需要高质量科研成果强力支撑。特推出《省中科研》专栏,展示河北省中医院以学科建设、人才培养、技术创新、成果转化等为引领的“科技兴院”办院宗旨,介绍省中医院护佑人民健康的科学依据、技术支撑和科研成果。

今天刊发文章《河北省中医院脾胃病学科荣膺2023年度全国中医医院学科学术影响力第三》。

2024年3月22日,《2023年度中医医院学科(专科)学术影响力评价研究报告》在北京发布。中国工程院院士朱立国作《2023年度中医医院学科(专科)学术影响力评价研究报告》编制说明,中国中医科学院副院长杨洪军发布2023年度中医医院学科(专科)学术影响力榜单。在最新发布的影响力榜单中,yh1122银河院脾胃病学科荣膺全国第三。中医医院学科(专科)学术影响力评价是中华中医药学会与中国中医科学院共同开展的创新项目,旨在建立健全中医药学术影响力评价长效机制,客观了解各中医医疗机构中医药相关学科(专科)学术发展现状,以评价促发展,充分发挥临床科研在中医医院建设中的导向作用,助力提升中医医院服务能力和水平,更好地服务于健康中国建设。自2021年开始,该研究结果每年发布,受到了行业内外的广泛关注。2023年评价指标体系设一级指标6个,二级指标25个,所有评价数据均来源于权威数据库或官方机构,真实、准确,且可通过公开途径获取、核查。

开根基妙道,砥砺深耕

河北省中医院脾胃病科始建于1982年,是yh1122银河国最早开展脾胃病研究的学科之一,40多年来经过几代人的辛勤努力,已发展成为集医疗、教学、科研于一体的综合性脾胃病学科。目前河北省中医院脾胃病科有医务人员103名,博士学位11名,硕士学位37名,博士生导师6名,硕士生导师19名。国医大师1名,全国名中医1名,全国老中医药学术经验继承工作指导老师4名,河北省名中医3名,全国优秀中医临床人才6名。科室下设食管病专科、胃病专科、肠病专科等3个亚专科,围绕“科研-临床-教学”建设模式,组建了一支以学科带头人为引领,学术带头人为支撑,后备学科带头人作保障的结构合理、团结协作的精良团队。

乘时代东风,奋楫笃行

在上级领导的关心支持下,在医院领导的带领下,脾胃病科先后荣获国家临床重点专科,国家中医药管理局重点专科、重点学科,国家中医药管理局高水平重点学科,国家中医临床研究基地依托科室,国家中医药管理局重大疑难疾病(溃疡性结肠炎)中西医协作项目试点单位,国家中医药管理局慢性胃炎(浊毒证)重点研究室的依托单位,中国中医药循证医学中心消化疾病协同创新联盟单位,河北省区域中医(脾胃病专科)诊疗中心,河北省中医药管理局脾胃病科协作组长单位,河北省中医医疗机构联合会脾胃病专科联盟组长单位。

融古义新知,乘风破浪

发皇古义。脾胃病科在继承传统中医辨证思想基础上,国医大师李佃贵教授,创立了“浊毒理论”,以“化浊解毒”为大法,制定了一系列专方专药。在慢性胃炎、慢性萎缩性胃炎、胃癌前病变、消化性溃疡、溃疡性结肠炎及胃食管反流等常见、复杂、疑难病方面取得良好疗效。针对溃疡性结肠炎,采用泄浊解毒,活血通络法内服加灌肠治疗,能有效缓解临床症状,明显改善粘膜愈合质量,减少本病复发;在难治性反流性食管炎,通过中药治疗优势明显,规避抑酸药物的副作用;在截断“炎-癌”转化方面,脾胃病科采取中医药治疗,疗效显著;针对功能性胃肠病,身心同调,创立了中药内服、贴敷、刮痧、足浴等特色疗法,明显改善症状,提高患者生活质量。

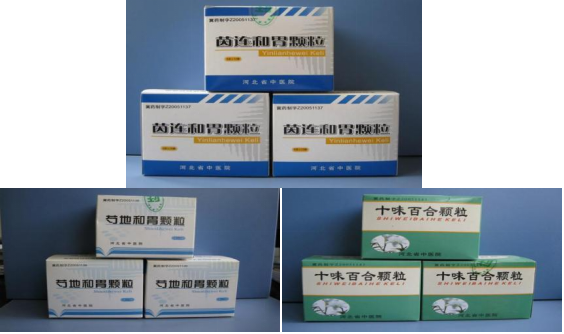

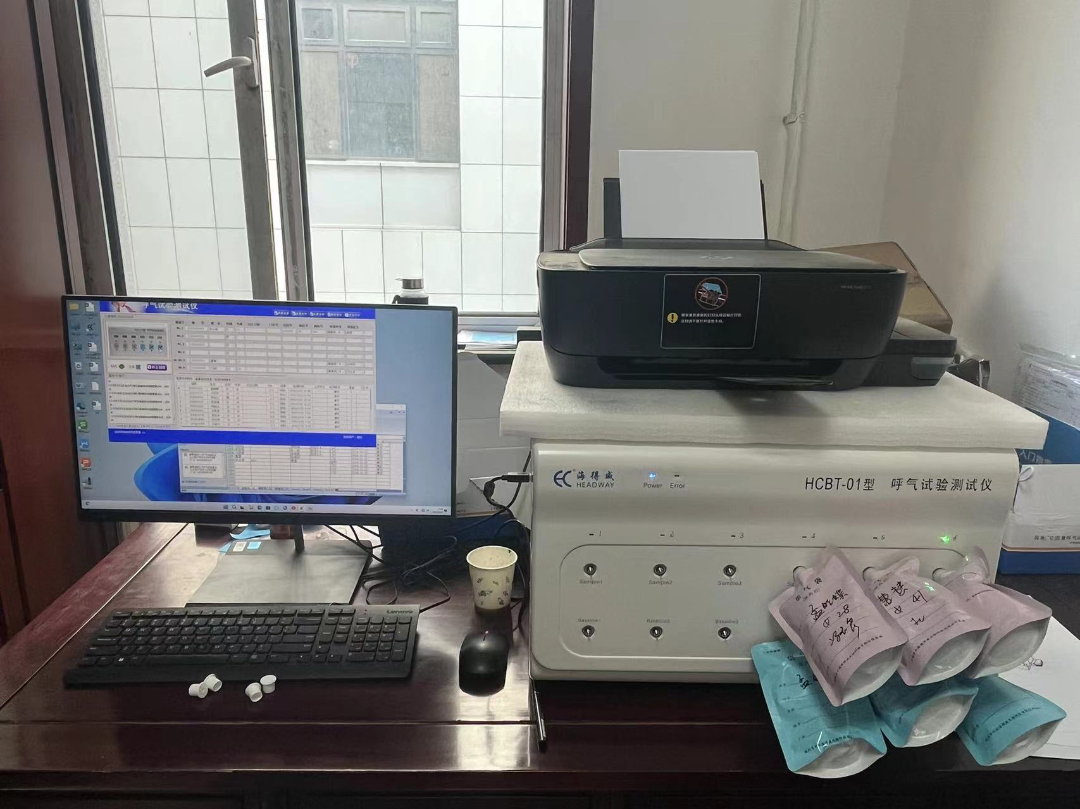

融汇新知。针对胃食管反流病,脾胃病科引进了食道动力检测、24小时胃食道pH值监测仪,此检查的开展能够准确的检测食道压力、反流的性质、反流的时间等,使治疗更加精准有效。针对慢性萎缩性胃炎及癌前病变,研制出茵连和胃颗粒、香连化浊颗粒、芍地和胃颗粒等药品,打破了胃癌前病变不能逆转的传统认识,取得了较好的临床疗效。

攀科研高峰,攻坚克难

科室团队在开展临床工作之余,针对消化系统疑难病症,积极开展科研研究,为中医诊治疑难疾病提供新思路、新方法。近三年获批国家自然科学基金项目2项、河北省科技厅科技项目9项、河北省自然科学基金项目3项、河北省中医药管理局科研计划项目21项;获河北省科学技术进步二等奖3项、三等奖3项,获河北省中医药学会科学技术一等奖4项、二等奖3项、三等奖7项;发表国家核心期刊论文127篇,其中SCI 16篇,出版相关著作12部,获得国家发明专利12项;参与制定国家级指南共识3项。

扬脾胃强科,继往开来

下一步,科室团队继续以慢性胃炎与浊毒证、慢性萎缩性胃炎与胃癌前病变、胃食管反流病、炎症性肠病、功能性胃肠病等的证治规律研究为方向,继承和发扬河北省中医院脾胃病科优势,恪尽职守,继往开来,努力把脾胃病科继续做大、做强、做专。